| 坂本龍一のページ | |||||||||

| 坂本龍一 選 耳の記憶 前編 Ryuichi Sakamoto Selections / Recollections of the Ear ライナーノート [DISC1] 1. バッハ:インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV772 グスタフ・レオンハルト 2. ショパン:子守歌 変ニ長調 作品57 Peace Piece ビル・エヴァンス(1958) マウリツィオ・ポリーニ 3. モーツァルト:ピアノ協奏曲 第20番 二短調 K.466から 第1楽章 フリードリヒ・グルダ(ピアノ)/クラウディオ・アバド(指揮)ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 4. ブラームス:3つの間奏曲 作品117 間奏曲 変ホ長調 作品117-1 グレン・グールド 5. ベートーベン:ピアノ・ソナタ 第30番 ホ長調から第1楽章 ヴィルヘルム・バックハウス 6. ラヴェル:弦楽四重奏曲 ヘ長調 第1楽章 アレグロ・モデラート - トレドゥ アルバン・ベルク四重奏団 7. マーラー:交響曲 第10番 嬰ヘ長調から 第1楽章 ピエール・ブーレーズ(指揮)クリーヴランド管弦楽団 8. ドビュッシー:弦楽四重奏曲ト短調 作品10から 第1楽章 アニメ・エ・トレ・デシデ アルバン・ベルク四重奏団 9. ドビュッシー : 映像 第1集から 第2曲 ラモーをたたえて アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ [DISC2] 10. マイ・フーリッシュ・ハート ビル・エヴァンス・トリオ 11. シューベルト:ピアノ・ソナタ 第21番 変ロ長調D.960から 第1楽章 ヴァレリー・アファナシエフ 12. ブラームス:クラリネット五重奏曲 ロ短調 作品115から 第1楽章 レオポルト・ウラッハ(クラリネット)/ウイーン・コンツェルトハウス四重奏団 13. ベートーベン:ピアノ協奏曲第3番 ハ短調から 第1楽章 グレン・グールド(ピアノ)/レナード・バーンスタイン(指揮)コロンビア交響楽団 14. バッハ:平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV846 - BWV869 24の前奏曲とフーガ -第4番嬰ハ短調 グスタフ・レオンハルト 15. フォーレ:レクイエム 作品48からVI われを許したまえ シャルル・デュトワ(指揮)モントリオール交響楽団 [DISC3] 16. シューマン:ピアノ五重奏曲 変ホ長調から 第1楽章 ルドルフ・ゼルキン(ピアノ)/ブダペスト弦楽四重奏団 17. ドビュッシー:組曲《子供の領分》から 第3曲 人形へのセレナード アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ 18. ショパン:幻想曲 ヘ短調 作品49 ヴラド・ペルルミュテール 19. ラヴェル:ソナチネから 第1楽章 マルタ・アルゲリッチ 20. サティ:ジムノペディ 第1番 ジェローム・カルタンバック(指揮)ナンシー歌劇場交響楽団 21. シューベルト:4つの即興曲 作品90 D899 第4曲変イ長調 アレグレット アルトゥール・シュナーベル 22. ダウランド:涙のパヴァーヌ いにしえの涙 フレットワーク 23. モーツァルト:セレナード第10番 変ロ長調 K.361《グラン・パルティータ》から 第1楽章 ピエール・ブーレーズ(指揮)アンサンブル・アンテルコンタンポラン 24. ブラームス:4つのバラード 作品10から 第4曲ロ長調 アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ |

坂本龍一 選 耳の記憶 後編 Ryuichi Sakamoto Selections / Recollections of the Ear ライナーノート [DISC1] 25. ストラヴィンスキー:春の祭典 から 序章 ゾフォ 26. ドビュッシー:交響詩「海」から 第1楽章 ピエール・ブーレーズ(指揮)ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 27. バッハ:無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番 ニ短調から 「シャコンヌ」 ユーディ・メニューイン(ヴァイオリン) 28. ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」から 第1楽章 ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指揮)ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 29. ラヴェル:水の戯れ マルタ・アルゲリッチ(ピアノ) 30. シューベルト:ピアノ・ソナタ第11番 へ短調から 第3楽章 アンドラーシュ・シフ(ピアノ) 31. ショパン:舟歌 マルタ・アルゲリッチ(ピアノ) 32. プーランク:オーボエ・ソナタ から 第1楽章「悲歌」 モーリス・ブールグ(オーボエ)、パスカル・ロジェ(ピアノ) [DISC2] 33. ワーグナー:舞台神聖祝典劇『パルジファル』から 「第一幕への前奏曲」 ハンス・クナッパーツブッシュ(指揮)バイロイト祝祭管弦楽団 34. フランク:ヴァイオリン・ソナタ イ長調 より第1楽章 ジャン=ジャック・カントロフ(ヴァイオリン)、ジャック・ルヴィエ(ピアノ) 35. ブルックナー:交響曲第5番 から 第1楽章 ヘルベルト・フォン・カラヤン(指揮)ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 36. ブラームス:4つのピアノ曲 作品119 から 第1曲 ロ短調 ヴァレリー・アファナシエフ(ピアノ) 37. ショパン:24の前奏曲 作品28 から 第1番 ハ長調 サンソン・フランソワ(ピアノ) 38. シューマン:交響的練習曲 作品13 から 「テーマから7変奏曲まで(8 TRKs)」 イーヴォ・ポゴレリッチ(ピアノ) -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 39. バッハ:フーガの技法」から 第1曲 フレットワーク 40. フェデリコ・モンポウ:歌と踊り から 第6曲 フェデリコ・モンポウ(ピアノ) [DISC3] 41. ジョン・アダムズ:フリギアの門 ラルフ・ヴァン・ラート(ピアノ) 42. ドビュッシー:フルート、ヴィオラとハープのためのソナタ から 第1楽章 トリオ・メディシス 43. マヌエル・ブランカフォルト:過ぎ去りし日々の覚書:La Lluna Brilia ミケル・ビリャルバ(ピアノ) 44. ロベルト・シューマン:ピアノ三重奏曲第3番 ト短調 から 第1楽章 ボロディン・トリオ 45. ドビュッシー:前奏曲集第2巻より第5曲「ヒースの茂る荒野」 アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ(ピアノ) 46. フォーレ:ヴァイオリン・ソナタ 第1番 イ長調 Op.13 から 第1楽章 カン・ドンスク(ヴァイオリン)、パスカル・ドゥヴァイヨン(ピアノ) 47. モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番 ニ短調 から 「ロマンス」 ルドルフ・ゼルキン(ピアノ)、クラウディオ・アバド(指揮)ロンドン交響楽団 48. ドメニコ・スカルラッティ:ソナタ ロ短調K.87 ウラディミール・ホロヴィッツ(ピアノ) |

||||||||

| グレン・グールド 坂本龍一セレクション のページへ グレン・グールド 平均律クラヴィーア曲集 48の前奏曲とフーガ のページへ |

|||||||||

「アンジュール」に寄せて  なつかしい絵本ですが、動画で見るのもよいものですね。犬の疾走感などがよく描かれています。ナレーションなどはなく、サウンドは音楽と効果音だけ、というのもよかったと思います。最後の「アヴェ・マリア」、犬が少年に会えた喜びにとてもフィットしていましたね。さて、この楽曲ですが、「グールドの演奏にダビングする?!そんな不遜なことをしてもいいのか?」グールドを崇めている僕には、これは驚くべき依頼でした。本当におそるおそる手に触れた、という感じですが、グールドの演奏に顕微鏡で見るように接してみて、改めてその深さや人間味を感じ、以前にも増して彼が好きになりました。宮本さんも、何度も演奏していただき、ご苦労さまでした! ── 坂本龍一 数年前、姉から進められて出会った絵本、アンジュール。鉛筆だけのシンプルな白と黒の世界が、ページをめくるごとに今にも動き出しそうな細かい表情やしぐさにとても引き込まれ、私にとって心をゆさぶられた大好きな一冊でした。今回は映像となり、さらに音楽も一体となることで、絵本とはまた違った表情が垣間見えてきます。「詩も文章もない物語だからこそ訴えかけてくるもの」を強く感じ、私の心をつかんで離しません。この作品は、命の大切さや動物への愛情というものを、改めて考えさせてくれました。 私が今回演奏させていただいたアヴェ・マリアも、この物語を読んで感じたままに、音で伝えられるよう心がけました。レコーディングでは、グレン・グールドの素晴らしいピアノにできるだけ寄り添うように、そして坂本龍一さんからは、演奏する上でどのような歌い方をすればより感情を音に吹き込むことが出来るかなどを教わり、実際に坂本さんのピアノと一緒に、何度もリハーサルに付き合ってくださいました。 映像と音、どちらも魅力がたっぷりつまった作品。ぜひ沢山の方々に観ていただきたいです。 ── 宮本笑里 『アンジュール』のノイン・テーマ曲として物話の結末からエンドロールを通じて流れるのがパッハ/グノー作曲の《アヴェ・マリア》である。「アヴェ・マリア」とは「幸いあれ聖母マリア様」の意味で、カトリック教会で天使祝詞と呼ばれる聖母マリアを讃える祈祷文を指す(元はラテン語)。これに基づき、古今のさまざまな作曲家が声楽曲や器楽曲を作っているが、シューベルトの作品と並んで最も親しまれているのがこの「バッハ/グノー」である。 これは上述のバッハ(1685‒1750)の《平均律》第1巻の前奏曲とフーガ第1番ハ長調BWV846の「前奏曲」を伴奏として、フランスの作曲家シャルル・グノー(1818‒1893)が旋律(ヴァイオリンまたはチェロ独奏)を付して生まれた。1853年に「瞑想曲(メディタシオン)」の題名で出版。グノーは6年後にこれを「アヴェ・マリア」と改名し、独唱用を発表してしいる。 今回、グールドの残した「前奏曲」の演奏(1962)年録音)に宮本笑里がヴァイオリン独奏を重ねて録音する企画が立案され、坂本龍一にプロデュースが依穎された。ただし難題がひとつあった。よく知られるように、グノーが旋律を載せた「前奏曲」には、第22小節(冒頭の4小節の反復を数えれば第26小節)のあとに、原典に存在しない1小節が追加されている。原典で演奏したグールドの録音にはそのままでは旋律は重ねられない。 そこで今回の企画では、この「1小節」が創出された。協力をしてくれたのは米国のソフトウェア会社ゼンフ・スタジオ。2006年にグールドのデビュー盤の《ゴールドベルク変奏曲》をデータ化して、自動ピアノで「再演」をさせて話題となった同社は、「前奏曲」の録音をデータ解析し、この欠けた1小節と冒頭4小節の反復を加えて、自動ピアノによって通しで演奏させたのである(よってこの演奏に限り、グールドの歌声は聞こえない)。 この時空を超えた多重録音は、坂本龍一を迎えて2012年1月に東京で行なわれた。ゼンフから供給された録音を背景に、宮本笑里が旋律を歌い上げた。坂本はプロデュースをするだけでなく、みすからシンセサイザーを演奏して音を加え、曲想を整えた。 約130年を隔てて2人の作曲家によって作られた名曲が、その100年後に、50年を隔てて2人の独奏者によって演奏されたという事実には目を見張るものがある。電子メディアとテクノロジーの可能性を常に追求し、録音の編集行為を肯定し、多重録音すら実践していたグールドの仕事を拡張する素晴らしい成果である。実際グールドは、聴き手が既存の録音を勝手に編集・加工して音楽を再創造する時代が来ることを「予言」していた人でもある。ここでは最新のデジタル技術と関係者の熱意によって、その「予言」が成就しているのである。そしてその成就の場が、アニメーションという編集行為によって初めて成り立つ芸術作品のサウンドトラックであることはなおさら意義深い。 加えて、『アンジュール』の音楽にグレン・グールドのピアノ演奏が選ばれたのは、別の面でも意義深く思う。グールドが大の動物好きだったからだ。グールドは特に犬が好きで、飼い犬をかわいがっていたこと、虐げられる動物の目からものを見る感受性を有していたことが各種の伝記から明らかになっている。そのような音楽家が残した真摯な演奏がガブリエル・バンサンの描いた切実な犬の物語に寄せられたのである。(2012年8月) ── 宮澤淳一 |

|||||||||

RYUICHI SAKAMOTO SAKAMOTO RYUICHI: UF (Ultimate Films) RYUICHI SAKAMOTO SAKAMOTO RYUICHI: UF (Ultimate Films) |

|||||||||

| Merry Christmas Mr. Lawrence [戦場のメリークリスマス]/1983: 1 Merry Christmas Mr. Lawrence ぼくの初めての映画出演であり、初めての映画音楽でした。右も左も分からない状態で自分ながら勝手に作ったんですね。いろいろ悩んだりしましたが、いい思い出です。秘密を明かすと、ぼくの演技がどうしようもないので、そこに音楽をつけて補ったんです(笑)。ぼくの代表作となっていることに随分抵抗感がありましたが、最近は「けっこういい曲だな」と素直に思えるようになってます(笑)。 |

|||||||||

| 子猫物語/1986: 2 闘い 「子猫物語」の中には、他にも好きな曲があるんですが、あえてこの「闘い」を選びました。ちょっとストラビンスキーとかバルトークの影響がありますね。この系統のものは「戦メリ」にも「スネークアイズ」にもあるのですが、意外と作るの簡単なんですよ(笑)。 |

|||||||||

| オネアミスの翼/1987: 3 国防総省 初めてのアニメの映画音楽でした。全体像が分からないまま作ってましたが(笑)。「国防総省」ということで、日本の雅楽のような妙な音楽をあてているのが、微笑ましいですね。意外と意味深ですよね。本物のペンタゴンの中のBGMは? |

|||||||||

| THE LAST EMPEROR/1988: 4 Rain (I Want A Divorce) 東京で「ラスト・エンペラー」の音楽を1週凋間で作り上げ、それをもってロンドンに行き、初めてベルトルッチ以下のスタッフに聞かせたのでした。この「Rain」が流れた瞬間、イタリア人達が「Belissirno, Belissimo!! と狂喜して抱き合っていたのが忘れられません。全部の作業が終わって、ぼくは入院しましたけどね。(_ _; |

|||||||||

| 5 The Last Emperor-Theme 音楽制作の最後に作ったのがこれ。映画で使われた要素が組み合わされています。粛々として堂々とした音楽ですよね(笑)。この録音の時には監督のベルトルッチから「もっとエモーショナルに! もっと、もっと!」と何度も言われ、ずいぶん抵抗しましたがイタリア人のラテンパワーに拮抗できるはずもなく、恥ずかしながら自分の「エモーショナルな部分」が開発されたと思います。そして今では僕自身が「日系イタリア人か?」というほどのエモーショナルな人間になってしまってますけど(笑)。 |

|||||||||

| THE HANDMAID'S TALE/1991 : 6 MAYDAY かなりローバジェットな音がしますね(笑)。全部シンセでやってますから。生のオーケストラでやったら、けっこういい音がするような気がします。「ブリキの太鼓」の監督、ヴォルカー・シュランドルフ監督の映画ということで引き受けた仕事でしたが、ヴォルカーとプロデューサーがしょっちゅうケンカをしていて、最終的にはプロデューサーがイニシアチブを取ってしまいました。そんなこんなで、この映画音楽は何度も何度も書き直しさせられて、嫌でも忘れられない経験です(笑)。 |

|||||||||

| The Sheltering Sky/1991: 7 The Sheltering Sky Theme ああ、悲しい悲しい。聞く度に涙が出ます(笑)。いや、ほんと。映画の最後に原作者のポール・ボウルズが現れたすぐ後にこのテーマが流れるのですが、どうしても嗚咽してしまいます。ピアノヴァージョンを録音するときも号泣しながら弾いてましたよ(笑)。 |

|||||||||

| 8 Lonliness 広大なサハラにポツンと一人立っている虚無感がよく出ていると思います。忘れられない小品です。 |

|||||||||

| 9 Dying この映画のこのシーンで、「映画音楽とは何たるか」ということを明らかにしてくれるある啓示がえられたので、映画音楽作曲家としてのぼくにはとても大事な音楽です。カメラが長い時間かかって、部屋にいる主人公の二人に寄っていくのを、音楽と共に味わってほしいです。 |

|||||||||

| HIGH HEELS/1992: 10 MAIN THEME ぼくとしては、スペイン的な禁忌と快楽をあわせもつ情熱を描いたつもりですが…。 |

|||||||||

| 嵐が丘/1992: 11 Main Theme/End Titles 映画音楽をやっていておもしろいのは、映画の主題に応じて様々な国や地方の文化と歴史に触れ合えることです。この映画ではイギリスの、ケルティック的なものとキリスト教とのぶつかりあいを学びました。このストーリーの中で、なぜみんな若くして死んでいくのかが大きな疑問でしたが…(笑)。 |

|||||||||

| LITTLE BUDDHA/1994: 12 THE MIDDLE WAY ブッダが「中道」を悟るシーンの音楽です。苦行の果てに真理をえたブッダの歓喜をあらわしています。エル・スブラマニアムの天才的なヴァイオリンが素晴らしいです。 |

|||||||||

| 13 ACCEPTANCE-END CREDITS この最後のシーンの音楽は、監督がどうしても納得せず5回書き直しました。これはその5回目のもの。全ての生命の生と死の輪廻。親しい者の死の悲しみを越える仏教的諦念を表しているつもりですが…。サンスクリット語の「色即是空、空即是色」をオペラのアリアのように歌っているのがオカシイです。「これ以上悲しい音楽はないという曲を書け」というベルトルッチの指示で2回目に書いた曲を聞かせた時に、「これでは悲し過ぎる、ここには希望がない」というベルトルッチに、「希望なんて話しは聞いていないぞ」とブチキレました(苦笑)。そしてそのボツになった曲を 「Sweet Revenge」 というタイトルでソロアルバムに収録したのは比較的良く知られた話しですね。 |

|||||||||

| Snake Eyes/1999: 14 Snake Eyes [Short Version/Theme] ブライアン・デ・パルマ監督との初めての仕事でした。アメリカ人らしい仕事のやり方に、とまどいつつも何とかやったという感じ。今聴くと映画の内容に比して音楽が少しリリカルすぎるかもしれません。 |

|||||||||

| LOVE IS THE DEVIL/1999 : 15 Bathroom バジェットなしの仕事でしたので(笑)、全て一人で自分のプライベート・スタジオで作りました。それがよかったのかもしれません。こういうサウンドの映画音楽は珍しいので、いろいろ話顆になりました。アメリカやヨーロッパで「新しい映画音楽の形」とずいぶん誉めてもらってうれしかったです。監督のジョン・メイブリーはYMO初めてのロンドン公演のときに観客席で踊っていたカップルの片割れだった、というのも驚きでした。この「Bathroom」の音楽はとても気に入って、その後「LIFE」でも同じような手法を使いました。 |

|||||||||

| 16 Love Is The Devil 全くドラムを使わずに、ねじれたグルーブ感を出そうとしています。ベーコンの絵画をテクノにしようと思ったのでした。 |

|||||||||

| 鉄道員/1999: 17 鉄道員 (piano version) 「エナジー・フロウ」と同じ日に作曲されたんです(笑)。微妙な「和」の感じがいいですね(笑)。思いもよらず評判のいい曲で、結果的には良かったです。 |

|||||||||

| 御法度/1999: 18 End Theme 初めてぼくに映画音楽にたずさわる機会を与えてくれた大島渚監督の新作でしたから、心して取り組みました。「戦メリ」の時と同じように大島さんは全ての音楽に、何の注文も出さずに受け入れてくれました,題材が新撰組ですから、「男」の音楽にしようとしました。 |

|||||||||

| Wild Side/2000: 19 Hotel Room この「Wild Side」という映画の監督、亡くなったドナルド・キャメルとは「ラスト・エンペラー」でアカデミー賞をとった時にL.A.で友達になり、山の上の彼の住処によく行きました。実はその頃マーロン・ブランド制作の映画のプロジェクトがあり、ドナルドが監督を、ぼくが音楽をやることになっていたのですが、なぜかその後話しが立ち消えになりました。題材はCIAとドラッグの関係をめぐるものでした。実現していればかなりおもしろいものになったと思うのですが…。 |

|||||||||

| アレクセイと泉/2002: 20 Alexei and the Spring/Ending 2001年9月11日のテロの後に作った音楽で、その時の心象が色濃く反映されています。テロと原発。人類の愚かさへの悲しみと許し、といったところでしょうか。アレクセイという青年の神々しいまでの聖性を出そうと努力しています。 |

|||||||||

RYUICHI SAKAMOTO SAKAMOTO RYUICHI: CM/TV ライナーノート(抜粋清書版) RYUICHI SAKAMOTO SAKAMOTO RYUICHI: CM/TV ライナーノート(抜粋清書版) |

|||||||||

| 1. 丸井のメガネ 00:19 2. 日立CI『伝統美』 04:09 3. キヤノンNP5500『キャリアガール』 00:30 4. バルバローゼン『カプセル』 00:33 5. PARCO - フェイ・ダナウェイ『アニマル』 01:32 6. PARCO - フェイ・ダナウェイ『卵』 01:33 7. 西武スペシャル『ゴーマンミチコ』 03:02 8. トヨタCI『燃える大地』 02:02 9. EDWIN 00:35 10. パイロット『ジャスタス』 00:32 11. XEROX 3500 ベビーライオン Part3 00:31 12. オリンパスOM-10『夏』 00:31 13. 西武スペシャル B-3 02:59 |

14. 明星 中華三昧『黄金の都』 00:43 15. 新潮社 新潮文庫キャンペーン 01:18 16. FM東京 サウンドロゴ TypeC 00:08 17. 日本生命CM「きみについて」 04:55 18. サントリー・ウィスキー『オールド』「DEAR LIZ - Strings Version」 01:02 19. 資生堂 エリクシール『Ms.ニッポン』 01:14 20. 資生堂 エリクシール'84 01:04 21. NTT『ハウディ』 00:44 22. サントリー SASUKE 01:01 23. 日立マクセル「SOFT MACHINE」 01:13 24. 資生堂 リバイタル'85「リバイタル」 00:33 25. 日産 セドリック『プール編』 「Floating Along」 01:13 26. 野村證券『Portfolio』01:30 |

27. NEC C-LIFEフェア「Strong Relax」02:06 28. 鹿島建設株式会社・イメージソング「The Echoing Blue」04:55 29. 武田薬品『アリナミンA』 「Nutrition」 00:39 30. VIVRE「Lost in a maze」 00:38 31. Toshiba BS-ARENA「Ominous Adolescence」 01:29 32. キャセイパシフィック航空「The Heart of Asia (reprise)」 02:07 33. アウディ A6「Whispering Green」 03:05 34. マイクロソフト (不採用作品) I.E. 4.0 Theme1 01:08 35. マイクロソフト (不採用作品) I.E. 4.0 サウンドロゴ 1-1 00:06 36. マイクロソフト (不採用作品) I.E. 4.0 サウンドロゴ 1-2 00:04 37. マイクロソフト (不採用作品) I.E. 4.0 サウンドロゴ 2 00:06 38. マイクロソフト (不採用作品) I.E. 4.0 サウンドロゴ 3 00:06 39. SEGA ドリームキャスト サウンドロゴ 00:09 |

40. バドワイザー「Beyond」 04:42 41. 三共『リゲインEB錠』 「energy flow」 01:39 42. キヤノン e-Magic「Out of the Cradle」 03:51 43. サントリー・ウィスキー『山崎』 「YAMAZAKI 2002」 01:21 44. ランコム 00:35 45. NHK『NHKニュースワイド』 00:33 46. NHK『NHK教育 YOU オープニング』 01:36 47. NHK『NHK教育 YOU エンディング』 02:07 48. 日本テレビ『NTT DATA スペシャル「海からの贈り物」クジラ・ヒト・地球の未来』「WHALES」 05:52 49. TBS『筑紫哲也 News23 オープニング』「put your hands up」 03:57 50. TBS 『筑紫哲也 News23 エンディング』「put your hands up」 01:32 +1. NHK『NHKスペシャル「変革の世紀」オープニング』 04:23 +2. NHK『NHKスペシャル「変革の世紀」エンディング』 03:57 |

||||||

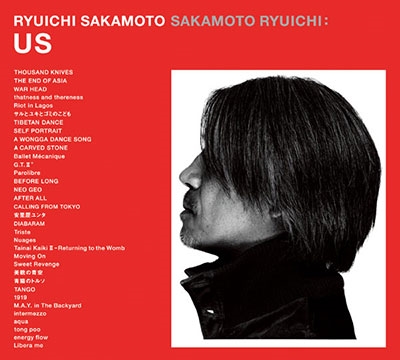

RYUICHI SAKAMOTO SAKAMOTO RYUICHI: US RYUICHI SAKAMOTO SAKAMOTO RYUICHI: US |

|||||||||

| 1. THOUSAND KNIVES /1978 アルバム『千のナイフ』 テビュー作の『千のナイフ』の表題曲リズムはレゲエっぼいですね,Aの部分は大正琴をシミュレーションしたもの。Bでは賛美歌みたいになるんだけど、レゲエの中にも賛美歌のような要素があるでしょう。そこからの連想でバイプオルカンみたいな音で弾いていますね。Cになると、フランシス・レイみたいになるんだけど(笑)。 2. THE END OF ASIA /1978 アルバム『千のナイフ』 オリエンタルなものに魅かれていたころの曲。ペンタトニックには昔から拒否反応があって、それを使っちゃオシマイよというね。でもバルトークの例みたいに、ペンタトニックを使いつつ下のコードをぶつけていくことで新しい効果が生まれるというか当時ライナーに書いているように、“毒”を意識してペンタトニックを多用してるわけです。コーダの中国国歌(東方紅)みたいなところは、特に毒を押し出した部分ですね。 3. WAR HEAD /1980 シングル『Lexington Queen』 80年代初頭、六本木にできた「レキシントン・クイーン」というクラブ(ディスコというべきか)のために曲を書いたのですが、そのトラックを元にしてBPMを速めて作ったのがこの「WAR HEAD」です。歌というかラップ(当時はこの言葉はまだなかった)は作飼のクリス・モステルがしてます。ニューウェーブっぽいザラザラした音質が好きだった頃ですね。 4. thatness and thereness /1980 アルバム『B-2 UNIT』 これはクルト・ワイルの『三文オペラ』の影響なんです。学生のころ黒テントの芝居の手伝いで『三又オペラ』をやって、凄く魅かれてね。サティが大衆酒場のシャンソンまがいのものを作ったように、ワイルやブレヒトなんかも、大衆芸術を取り込もうとしましたが、そういうメロディラインの影響を受けています。詞は'60年代のデモなどの記憶。そのころのフラッシュバックみたいな、シュールな詞になってますね。 5.Riot in Lagos /1980 アルバム『B-2 UNIT』 このころ本当に、アフリカのラゴスという街で暴動があったんです。そこからヒントをもらって、あとフェラ・クティが好きだったから、リズム・パターンを参考にしてますね。構造はAB、ABの繰り返しなんだけど、Bのプロフィットの部分はピグミ一族のも楽のシミュレーション。この曲は、デニス・ボーヴェルというダブの大御所エンジニアと初めてやったものですけど、日本のダブとしては画期的だったと思うんですが。 6. サルとユキとゴミのこども /1981 アルバム『左うでの夢』 殺伐とした'80年代ニューウェーヴの色濃い[B-2ユニット』でゼロ地点まで行き着いたあと、もう一度音楽を再構築しよう、メロディを取り戻そうという意識が湧いてきたのが『左うでの夢』です。内容も絵本のようなほのぼのとしたものになっていて。アジア的なものも入っているけれど、『千のナイフ』のころよりもっと身近なアジアですね。 7. TIBETAN DANCE /1984 アルバム『音楽図鑑』 『音楽図鑑』の中心的なイメージとして、あのころ活躍していた中国人のクラシックのピアニストがいたんです。髪型もスッキリしていて姿勢がよくて.もの凄くカッコいいのね。この曲は、そういうピアニストがチベットの山の上でビアノを弾いてるイメージです。だから、あとで中沢新一の『チベットのモーツァルト』が出たときはビックリした。そういうアジアの要素と、僕のルーツである西洋音楽を、フォトショップのように貼り合わせてみたような曲。 8. SELF PORTRAIT /1984 アルバム『音楽図鑑』 『音楽図鑑』では、まったくなにも用意せず、頭が白紙の状態でスタジオに入って、そこから何が出てくるかという、シュールレアリスムの自動筆記みたいなことをやっていて。これも鍵盤で遊んでいたときに、フッと沸いたメロディなんです。一種冗談なんだけどバロック的と言ってもいい、均整の取れたハーモニー進行と合わさってできた曲。 9. A WONGGA DANCE SONG /1985 アルバム『Esperanto』 『エスベラント』はほとんどフェアライトⅡで作っていて、これはほとんど調性やキーがわからない音になっていますね。繰り返しでできてるんだけど、わりと不規則な繰り返しというか。弾いたものを取り込んで、パターンを組み替えてという、ケージやサティみたいな不規則な数の配列みたいなことをやるのに適したツールでしたね。まだシーケンス全盛で、そういう格子状のプログラミングの呪縛が強かった中で、面白く実験ができた曲。 10. A CARVED STONE /1985 アルバム『Esperanto』 アフリカの打楽器とDX7の琴が全体の枠のようになってます。なぜかとても好きなトラックです。ピアノは当時一番いい音がしたカーツウェルを即興的に弾いてます。 11. Ballet Mécanique /1986 アルバム『未来派野郎』 20世紀の芸術運動の歴史をもう一度見直すと、シュールレアリスムよりもダダイズムよりも前にあったのが、ミラノ発の未来派。テクノロジーや車(モータリゼーション)とか、それらを象徴とする力とスピードというところから20世紀が始まったという視点が面白かった。毎日のように新しい楽器やプログラムが登場する中で、現代の技術をもう一度捉え直したいと思って。「BALLET MÉCANIOUE」というのも、未来派で使われていた口ボットが演ずるバレエの発想から取っています。 12. G.T.Ⅱ° /1986 アルバム『未采派野郎』 曲題は“グランツーリスモ(大旅行)”の意味。いわゆる車のレースも未来派から始まってる。未来派の象徴であるスピードを意識して、僕の中では珍しくBPMの速いものをやっています。実際の車のアクセルとかブレーキの音や他の音を何十もサンプリングしてますね。シングルのほうはR&Bみたいなんだけど、Ⅱのほうはもっと壊れていて、調性がハッキリしないところが面白いかなと。 13. Parolibre /1986 アルバム『未来派野郎』 「Parolibre」とは確かイタリアの未来派に関わったアーティストの造語だったと思います。直訳すると「話し文学」というような意味です。ぼくとしては、プッチーニのオペラの中の間奏曲のようなつもりで書いたのですが…。 14. BEFORE LONG /1987 アルバム『NEO GEO』 アート・リンゼイのDNAや、マテリアル、ゴールテン・バロミノスといったNYのニューウェーヴが凄く好きでした。その中の若きドンがビル・ラスウェルで、彼のネットワークを使っていっしょに作ったのが『NEO GEO』です。これは、全部ができたあと、前奏曲のようなものを書いてよってビルに言われて、ササッと一筆書きのように書いた曲。 15. NEO GEO /1987 アルバム『NEO GEO』 これの骨格は、当時流行っていたワシントンDCのファンクのパターンですね。そこにファンクの大御所として、僕が10代のときからファンだったブーツィー・コリンズにベースを弾いてもらった。沖縄を入れたのは僕のアイデア。オキナワチャンスはダビングで歌ったのは初めてだったんだけど、耳がよくて、一発でキーに合わせて歌ったのには感動しました。それに僕がバリ島に行ってフィールド録音してきたケチャを入れたりしています。 16. AFTER ALL /1987 アルバム『NEO GEO』 ビル・ラズウェルと『Neo Geo』を作った時に、スタジオで何気なくキーボードを弾き即典的に作った曲です。コードのたての配置が、ちょっと壊れた感じで、調性感があいまいになり、全体に浮遊している感じになっているのが「Alter all (結局やはり)」という諦念のような感情に通じているように思うのは、ぼくだけかな? |

1. CALLING FROM TOKYO /1989 アルバム『BEAUTY』 元々は「JAZZ」という題名だったんですが、ヴァージン・アメリカからこれでは困る、売れないと言われて今のタイトルに。元はメロディはなかったんだけど、全部ができたあと、思いつきでブライアン・ウィルソンに頼んだらOKという返事がきたんで、無理矢理メロディを作りました。LAで歌を録ったあと、NYでミックスをしていたら、突然ブライアンが家族10人ぐらい引き連れてやってきまして。まだ彼も病んでるころ、歌わせろって何声も何声も重ねていって、もう誰も止められない状況になってね......(笑)。地獄のような数時間。その部分は結局、使われなかったんですけど(笑)。 2. 安里屋ユンタ /1989 アルバム『BEAUTY』 『Beauty』に是非沖縄の歌を入れたいと思い、いろいろ調べたんですが、やはり『安里屋ユンタ』が好きで、これに決めました。たくさんカバーされているし、有名すぎるのでちょっと気がひけましたが、僕なりのアレンジができると思いました。沖縄の曲なのに、バックにはアフリカやスペインの音が合わさっていて、その奇妙な取り合わせが気にいってる。 3. DIABARAM /1989 アルバム『BEAUTY』 これはアンナ・ドミノって人が害いた曲が刺激になって生まれた曲。シンプルなトラックができたあと、友人かユッスー・ンドゥールのマネジャーをしていたんで、彼がたまたまNYに来る用事があったので、1日来てもらって。ユッスーがその場で5分くらいで詞を替いて、パッと歌ってテイク1でOKでできた曲です。 4. Triste /1991 アルバム『HEARTBEAT』 これもほとんど即興でできた曲。ピアノを適当に弾いたあと、いいところだけ取ってミックスして。なんとなくテーマとか変化するところがきれいに並んでいて、曲らしくなってますけど。ハーモニーの進行は、シックなんかを意識してますね。 5. Nuages /1991 アルバム『HEARTBEAT』 『シェルタリング・スカイ』のとき、監督のベルトルッチが好きだったフーリア・アイシーというアラブの女性歌手がいまして。僕も彼女を気に入って、一生懸命探したらパリに住んでいたんだよね。それでNYに来てもらって、即興的に歌ってもらってできた曲です。 6. Tainai Kaiki Ⅱ -Returning to the Womb /1991 アルバム『HEARTBEAT』 すべて即興で弾いた、核になってる分厚いコードの上に、ピグミーとかケージの声を入れたりしてできた曲。日本盤ではアート・リンゼイが歌ってるんですけど、デヴィッド・シルヴィアンに聴かせたら自分で歌いたいというんで、メロディも歌詞も替えちゃって、新たに歌ってもらったものを海外盤に入れたんです。この録音には特別な思い出があって、ちょうどこの頃シルヴィアンが今の奥さんのイングリッドに出会って恋に落ちたんだ。あんなベクベタしているシルヴィアンなんて見たことがなかったから、驚いてしまった。彼は宗教的と言っていいくらい聖人のようだったからね。その後、天使のようにかわいい二人の女の子がすくすく育ってます。(^^)曲に関しては、シングルカットされたものが英国では初登場で20何位まで入ったのに、ちょうどヴァージンがEMIに買収されちゃって、スタッフ全員がクビになってしまったせいか、チャートからはストーンって落っこっちゃった。それが残念でしたね。 7. Moving On /1994 アルバム『sweet revenge』 日本語の歌詞にしようと思って、あるアーティストに発注までしたんですが、結局日本語は合わないと思い諦めまして。ここではジェイミーとラターシャっていう2人のラッパーに歌ってもらった。彼女たちはエッジーで凄くかっこよくてね。ジェイミーはイエール大学でアメリカ文学を専攻していたエリート。彼女の中には、奴隷時代からのブルースや黒人文学の歴史の上に今のヒップホップがあるという視点があって、それが新鮮でしたね。 8. Sweet Revenge /1994 アルバム『sweet revenge] 元々は『リトル・フッダ』の最後の場面のために作った曲。最初に書いた曲をベルトルッチが「もっと悲しい曲にしろ」って言うんで、次にこれを書いて聴かせたら「これじゃ悲しすぎる。希望がない」って言うからマジギレしまして。だからこれはベルトルッチヘのリヘンジの意味。'96年にジョビンの家に行ったとき、彼が使っていたピアノでこの曲を弾いたら、未亡人のアナさんが凄く気に入ってくれて「リュウとトン(ジョビンの愛祢)は、同じファミリーね」と言ってくれたのが印象的でしたね。 9. 美貌の青空 /1995 アルバム『SMOOCHY』 『スウィート・リヴェンジ』はかなりポップなつもりで作ったのに、セールスの成果が出なくて、「ポップとは何か?」ってことに凄く苦しんで。自分の大事なハーモニーのセンスとかはどうしても捨てられない。そのころフラジルでコンサートがあり、『シェルタリング・スカイ』のような曲を聴衆が熱狂的に聴いてくれたんです。ジョビンの曲だって、あんなに洗練の極地をいっていながらポップでしょう。それで「ああ、これでいいんだ」と答えをもらって、『スムーチー』で最初に生まれたのがこの曲なんです。 10. 青猫のトルソ /1995 アルバム『SMOOCHY』 のちに『1996』として出すピアノトリオは'92年ぐらいからやっていて、ミニマムな室内楽的な方向が、自分の音楽を表現するのにいい形じゃないかと思い始めて。『スムーチー』の中にも、そういう編成を入れていこうと思って書いた曲。題名は僕の好きなマクリットとか、ああいうシュールレアリスムの絵のイメージですね。 11. TANGO /1995 アルバム『SMOOCHY』 「TANGO」とは言ってるけど、ほとんどボサノヴァみたいな曲。タンゴという言葉から触発された曲です。このあと書いた『BTTB』の「sonatine」もそうだけど、単なる音楽の形式の名前なんだけど、ソナチネっていう言葉の持つ情景というか、雰囲気があるじゃないですか。北野武さんがその言葉から映画を作ったみたいなね。 12. 1919 /1996 アルバム『1996』 ピアノトリオの形でアルバムを作ろうということになって『1996』自体は一種のベスト盤みたいなものなんですけど、オリジナル曲として書いたのがこれ。ジャノクとエヴァートンの2人は、リスムが凄くて黒人とブラジル人だし、ドラムが入ってない編成で、一種テクノな表現ができるんじゃないかと思った。そこにラップ的な要素として、レーニンの演説テープがあったので入れたんです,その演説の年が、1919年というわけです。 13. M.A.Y. in The Backyard /1996 アルバム『1996』 オリジナルは『音楽図鑑』に入ってますが、実はあまり納得していなかった。テンポも遅かったし、グルーヴ感がなかった。それでピアノトリオの編成のとき、かなりテンポアップして、テクノっぼいガチガチのグルーヴ感で何回もライヴでやって気に入っていたんで、入れてみました。 14. intermezzo /1998 アルバム『BTTB』 子供時代から好きだったフラームスの「インテルメッツォ」に影響された曲。メロディの下に隠れた、バックの音型というか、そのへんも凄く気を遺って書きました。でも『BTTB』の欧州ツアーのとき、ドイツ人の聴衆の前で、自分で作ったブラームスみたいな曲を弾いている自分って一体何だろうって、凄く悩んでしまったことがありましたけど(笑)。 15. aqua /1998 アルバム『BTTB』 もともとは娘の美雨のために作った曲。美雨の声っていうのはエンヤみたいな、透き通った声なんで、あの声にどんな曲が合うかなって思い、シンプルなちょっとアイリッシュかかった曲を作ったんですね。けれど発売時期が前後して、こっちのカヴァヴァージョンのほうが先に出てしまいました。 16. tong poo /1998 アルバム『BTTB』 ピアノの連弾の「tong poo」は.元々矢野さんとやったことがありましたけれど、そのあとも(サトシ・)トミイエとやったりして、これが結構楽しくてね。『BTTB』のものは、一つのパートを弾いたものを聴きながら、自分でもう一パートを弾いているという“一人連弾”です。 17. energy flow /1999 マキシシングル『ウラBTTB』 ご存じのように、CM用に作った曲。3曲同時にできたんですけど、それを[鉄道員』と『LIFE』とこれに振り分けたっていう、いい加減なもんなんですけど(笑)。これがヒットしたんで、スウィート・リヴェンジ』『スムーチー』で一生懸命ポップにやろうとしてたのは、まったく無駄だと(笑)。つまりポップスには法則はなく、「売れればポップス」ってことですね。 18. Libera me /2000 アルバム『AUDIO LIFE』 『AUDIO LIFE』の中で、短く完結してお聴かせでさるのはこれかなと。オベラ『LIFE』の中で何度も出てくる中心的なテーマになっている曲。『LIFE』で20世紀音楽を回顧してみたわけですけど、わかったのは20世紀にはたいした曲は生まれてなかったってこと,100年後に、19世紀のベートーヴェンやブラームスのように聴かれていく曲は20世紀にはないだろう、あるとしたら武満徹かビートルズの曲ぐらいかなと。それで、公演のときは最後にジミへンを流したんです。反語的というか、20世紀の音楽で残るのはビートルズやジミヘンだけなんじゃないかと。 |

||||||||

|

1. 美貌の青空 2. Tango 3. 3びきのくま 4. 赤とんぼ 5. 夏色の服 6. Antinomy 7. Flower 8. 鉄道員 9. a life 10. 四季 11. 風の道 |

||||||||

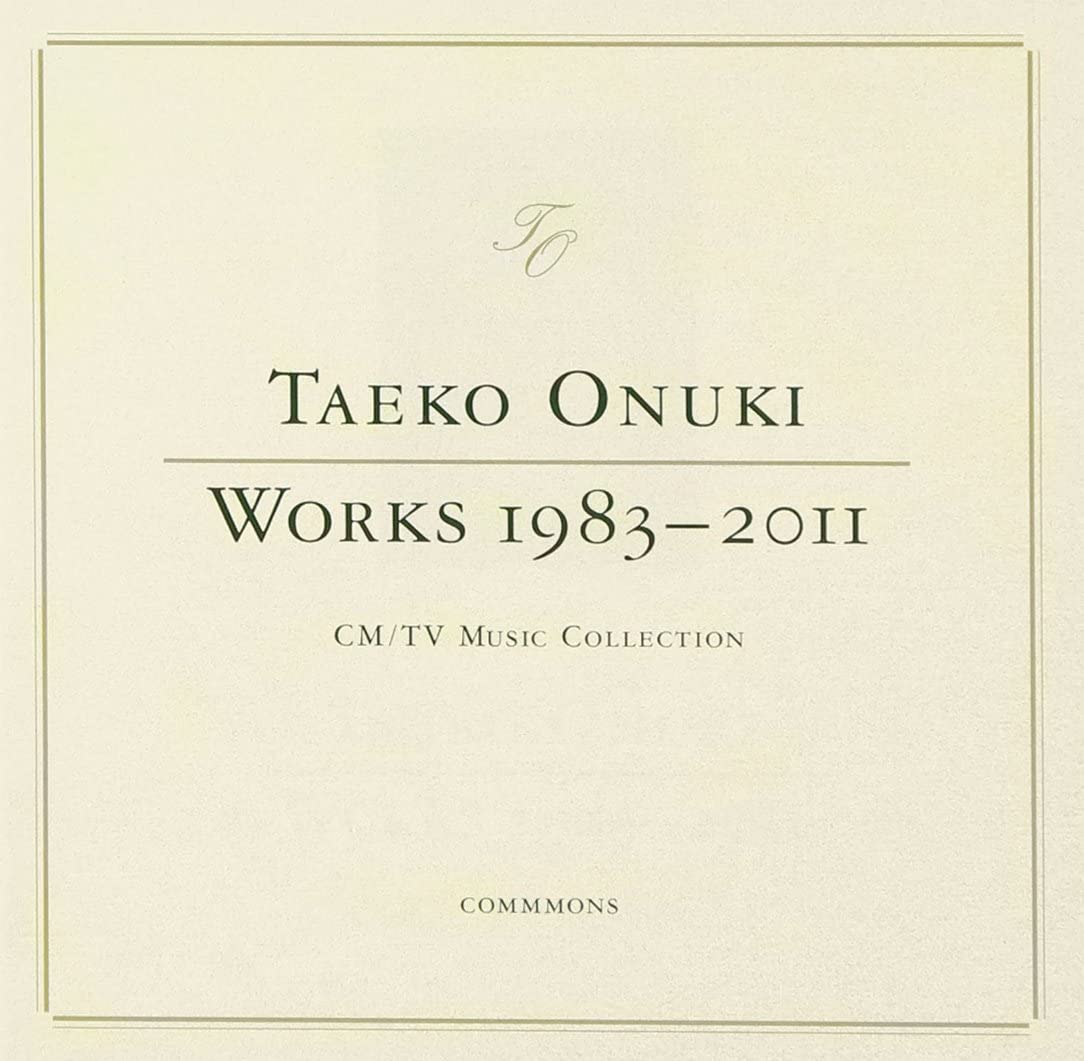

TAEKO ONUKI WORKS 1983-2011 CM/TV MUSIC COLLECTION TAEKO ONUKI WORKS 1983-2011 CM/TV MUSIC COLLECTION  ライナーノート 文藝春秋2023年6月号(浜田山小学校) |

|||||||||

| 1. PARCO 「PARCOのクリスマス」/1983 00:18 2. SK&F「コンタック 600」(ナレーション)/1983 00:32 3. 資生堂「バブル'84」/1984 00:46 4. エーザイ「サクロン」/1984 00:32 5. エーザイ「ザーネクリーム」(ナレーション)/1984 00:32 6. サントリー「ジャン・マリー」/1984 00:18 7. アサヒ飲料「三ツ矢サイダー」30秒/1984 00:33 8. アサヒ飲料「三ツ矢サイダー」15秒/1984 00:16 9. アサヒ飲料「三ツ矢サイダー」30秒/1985 00:33 10. アサヒ飲料「三ツ矢サイダー」15秒/1985 00:18 11. リクルート「とらばーゆ 私の主張 篇」(ナレーション)/1985 00:16 |

12. 日本コカコーラ「スプライト C型 (歌ヴァージョン)」/1988 00:34 13. 日本コカコーラ「スプライト C型 (ハミングヴァージョン)」/1988 00:33 14. 日本コカコーラ「スプライト A型」/1988 00:33 15. 日本ペットフード「ビタワン (犬 篇)」/1988 01:09 16. 本田技研工業『タンタンの冒険 Les Aventures de TINTIN』/1988 02:10 17. 三井生命企業『MY BRAVERY』/1990 01:09 18. 資生堂「リバイタルナイトクリーム」/1991 00:38 19. 資生堂「リバイタルトリートメントパクト」/1991 00:35 20. 東芝日曜劇場「オープニング&エンディング」『いつまでも』/1993 00:44 21. カルピス「カルピスウォーター」『しあわせのサンドウィッチ』/1993 00:36 22. 協和発酵「協和のたまごスープ」/1995 00:38 |

23. 味の素「コーン油・べに花油 ピュアオイル」/1996 00:46 24. AGF「MAXIM ミスト篇」『メロディアス・ミスト』/1996 00:50 25. NHK「NEXT10 子犬とおじいちゃん 篇」/1996 01:19 26. NHK「NEXT10 OLの忘れ物 篇」/1996 01:19 27. 日本生命「ニッセイ げんきがふわり」/1996 01:21 28. 京成電鉄「京成スカイライナー」 『Foever Friend』/1997 01:37 29. キリンビバレッジ「八葉三味一花茶」/1998 00:28 30. キリンビバレッジ「八葉三味一花茶」 (別ヴァージョン)/1998 00:35 31. 日本自転車振興会 企業『風の旅人』/1998 01:05 32. P&G MAX FACTOR「フェイスシルクス」 『ただ』/1999 01:27 33. 味の素「健康サララ/ギフト」/2002 00:41 |

34. 「The River Place」『川の流れのように』/2002 03:16 35. ネスレ日本「ネスカフェプレゼントキャンペーン」/2002 00:21 36. はごろもフーズ「シーチキン」『Side By Side』/2003 00:37 37. 西部ガス企業/2003 00:51 38. 日本ポラロイド 企業/2003 00:24 39. ロッテ「のど飴」/2004 00:28 40. アサヒビール「贅沢日和」 『shenandoah (シェナンドー)』/2006 00:37 41. 東急不動産「二子玉川 RISE TOWER & RESIDENCE」『見果てぬ夢の向こうへ』/2008 00:38 42. マルコメ「液みそ お味噌の本流 篇」オーケストラヴァージョン/2011 00:37 43. マルコメ「液みそ お味噌の本流 篇」アカペラヴァージョン/2011 00:39 |

||||||

| Marché de la Musiqueに | |||||||||